【ホテル業界必見】人手不足時代のバンケット部門運用術:宴会需要回復の今こそ効率化を

コロナ禍といわれる期間に大きく需要が減少してしまったのがバンケット部門でした。婚礼やパーティなどの各種宴会、総会や社員研修のような企業利用、展示会、学会、セミナー、地域の例会、同窓会など様々なニーズがあり、ホテルや旅館の大きな売上と華やかな賑わいに貢献していました。

かつては花形といわれていたバンケット部門も売上の減少に伴い縮小を余儀なくされていましたが、コロナ以来久しぶりの会合や集まりの問い合わせが戻ってきているような傾向が見られます。稼働の低かったバンケットを動かすよい機会ではあるのですが、ここで多くのホテルが直面している5つの課題があります。

宴会部門が直面する5つの課題

1. 宴会を受注するスキルのあるスタッフ不足

婚礼やパーティのような宴会サービスは、会場の予約や準備、料理の調整や手配、飲料の準備、送迎や宿泊の手配、当日のスタッフの確保といったホテル内全体の調整能力が必要です。案件ごとに人数の規模や価格帯、利用目的、時間帯も異なり、予約を受けてから当日の施行までに打ち合わせを通じて内容を確定していくので、複数の案件を同時に受注管理する能力が必要になります。

お客様のオーダーをそのまま受け入れてしまうと場合によっては非効率的な運営になってしまうこともあるので、これまでは経験豊富なベテランスタッフが采配するのが一般的でした。

問題点:この”経験豊富なベテランスタッフ”がコロナを機に激減してしまっているのが実情です。次の担い手を育てるにも経験を積むまでの時間を要してしまい、また婚礼やパーティなどはやり直しが出来ないので失敗を許容して新人に任せる訳にはいきません。

2. 会場をまわす人手の確保難

人手不足が深刻な昨今において、バンケット部門の人手確保がとても難しくなっています。かつては配膳会社に依頼をすればスポットで人員を確保することができましたが、これまでのように都合よく集まらないことが増えています。最近ではタイミーなどのスポットワーカーを駆使している施設も増えてきていますが、当日までに必要な人数全員が揃うかヒヤヒヤしている担当者も多いことと思われます。

問題点:案件が毎日安定して入っているなら社員のような長期雇用に踏み出せますが、案件がない日にどうしてもらうのかが課題です。なおかつ会場設営やお客様の誘導、料理提供といったスポットでの人手が必要であり、このような細分化された現場の業務についてはいくら経験を積んでも評価しにくいところがあるので、社員として継続的に評価していくのは難しいのが実情です。

3. 会場を運営する責任者の確保難

バンケットの会場が複数あるホテルでは宴会の受注管理をする担当者は「営業」、当日の会場の担当者は「バンケット」と分業している場合が多く、「営業」が手配書を作成し、「インチャージ」や「キャプテン」「ヘッド」と呼ばれる「バンケット」の担当者は、スタッフを束ねて手配書通りに案件を進行していきます。何事も段取り八分といわれていますが、婚礼やパーティなどのセレモニー色が強い案件はそれ以上に詳細に進行を決めておく必要があります。

ホテル内においてもお客様に対しても、人と人とのやりとりでは想定外の事象が大なり小なり起きてしまうもので、料理提供時に不慣れなスタッフがお客様のお召し物を汚してしまったり、お客様の話が長引いて次の料理が渋滞してしまったり、照明や音響などの設備が予定通り機能しなかったりといった1つのミスでも、案件の規模が大きくなるほど大きなクレームへと直結しやすいものです。

問題点:これまでは会場の癖を知り尽くし、社内の各部署の調整能力が高く、スタッフを束ねることができる経験豊富なベテランスタッフがどこにでもいたものですが、コロナを境に激減してしまいました。

4. バンケット設備の劣化問題

コロナを経て無視できなくなってきているのが設備の維持管理費です。特にバンケットは会場の規模の大小はあっても広大な空間を適正な温度に調整するためにはエネルギーコストの負担があります。またシャンデリアなど華美な装いが仇となってLED化が進んでいないケースも見受けられます。

調光や音響といった会場設備類もいざ使用しようとすると故障していて、修理するにも莫大な費用と日数がかかってしまうなど、このままバンケットを開放してお客様をお迎えするよりも、思い切ってこのスペースを使わないと判断した方が経済合理性が高い可能性すらあります。

問題点:バンケット会場を使わないと決まれば今後の支出の見込みは立てやすいので経営計画の策定は容易ですが、果たして遊休施設にしてよいものでしょうか。ここでしっかり営業して売上を確保していく方針にしても、これから将来にわたってどれくらいの案件を確保できるのか、またそれに対してどの程度の経費が必要になるのか概算ですら見積るのが難しいところです。

5. 安定した売上確保の難しさ

バンケットの需要は戻ってきているとはいえ、コロナ以前のような勢いまで回復していない施設の方が多いのではないでしょうか。一部ではコロナ以前には利用がなかった新規案件の受注が見られるところもありますが、周辺の競合施設がバンケットの取り扱いをやめていたり、人手不足のために単価を上げて実質的に制限していたりするために流れてきたケースのようなこともあります。

問題点:ホテルウェディングは激減し、忘新年会のような宴会は規模が小さくなってきており、総会やセミナーなどもオンラインとのハイブリッド化によって参加人数が少なくなるなど、案件の数も規模も右肩下がりになってきています。仕入れ値や人件費の高騰もあるのでせめて単価を上げたいところですが、長年ご利用いただいている常連の会合の最終決裁者にまでご納得いただくには骨が折れることが多く、結果として年間の売上計画を立てるにも現実と乖離してしまう場合があります。

ホテル宴会部門の人手不足解消と効率化のための解決策

ネガティブな問題点ばかりを挙げてしまいましたが、お客様からの問い合わせがあって、会場も空いているならば、なるべく希望に沿って受けて差し上げたいものです。

ではどうやってこれからのバンケット部門を運営していけばよいのでしょうか。

まずは人材教育です。

特に上記の問題の1~3に対しては教育による業務の標準化が必要です。

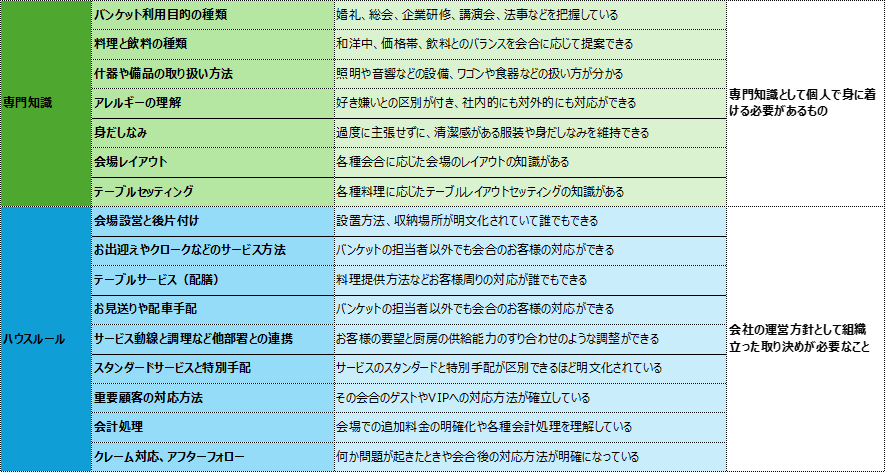

バンケットの担当者に必要な知識やスキルは以下のように考えられます。

バンケット部門では専門性の高い知識が求められることと、その施設特有の事情によって属人化してしまった業務が混在していることが障壁となって、実際に配属されてから一人で動けるベテランスタッフになるまで時間を要してしまうケースが散見されます。

業務上に必要な知識については、個人の意識や裁量に任せずに会社から教育する場を設けるのが理想です。習得するまでは個人差があるとしても、上表のような「専門知識」の中でも業界としては一般的な分野については一通りマニュアルなどで整備しておきたい部分です。

また、その会社やその部署独自のハウスルールも現状に即していないケースをよく見受けます。全盛期のオペレーションを効率よく運営するために作られたルールはその時は十分に機能していても、時代が変われば形骸化して、いつしか一部の特権社員を優遇してしまうものになっていることもあります。既存のハウスルールの改善については「いつ」「どこで」「誰が」「何のために」「決めた」のかまで責任者が踏み込まないと解消できないことが多いです。